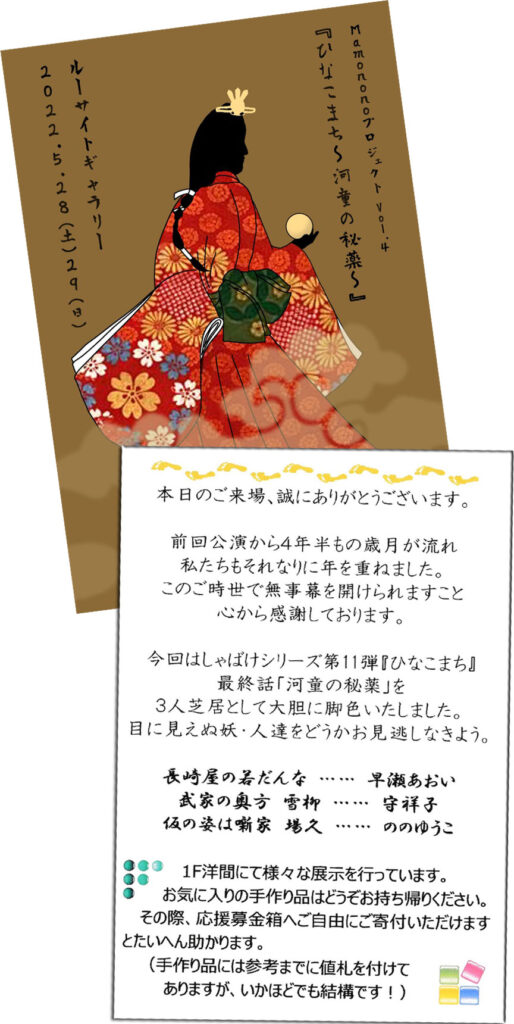

出だしは物語の入口とはいえ、長崎屋の若だんなにこれから降りかかる何かを想像するには、唖然とするばかりで、それから舞台と観ているものの席が近く、あっという間に引き込まれてしまいました

序文の抜粋

「若だんなはある日 一つの木札と出会った。 書かれていたのは、『お願いです 助けてください』 書いたものの願いは、はっきりしていた。 ただ。 救うだけでなく、五月の十日までに助けてほしいと、日時が切られていたのだ。」

そして、なにやら恐ろし気な 場久(ばきゅう)が出てくる。どうやら悪夢を食べている獏(ばく)ということで落語の噺家(はなしか)が仮の姿となっているが、とても怪しい雰囲気がただよう。 この場久が混乱の元なのか? 怖いのか優しいのか恐ろしいのか たよりになるのか? 私の目の前の場久さんは迫力で怖いばかりでした。 若だんなを困窮させる場久が観客席に迫ってくる。 すると 後ろの観客がちょうど良く咳き込み場の空気を乱す。 一時的なものだが、かなり苦しそう。よほど獏の圧力が罹ったのだろうか? とにかく舞台と観客は一心同体、観客といえども塩胡椒なのです。

そして雪柳というやや影を感じる女性が登場します。 この方、黄色い河童の秘薬を飲んだらしいのですが、効果が無いとしきりに若だんなに迫ります。 しかし、いきなり 河童の秘薬と言われても、 どうやら子供を一人連れてきているようです。 雪柳さんの子供かと思いきや、「長崎屋に縁のある子」 と雪柳さんが思っていたそうで、いったい誰の子供なのでしょうか?

「ひなこまち」はどこまでも続く江戸時代の不思議な話でした。

ルーサイトギャラリーの一階では過去の舞台衣装(手作り)と舞台の写真が展示されていました。 デザインも素晴らしく衣装を見た後に舞台を観るのもいいかもしれないと思い見ていると、出演者の方から直接衣装の説明をしていただくことができました。 趣のある部屋に何気なく置かれている家具は長い年月を感じさせ、展示された貴重な舞台衣装の演出効果を高めてくれていました。

舞台衣装のとなりの部屋に手作りのおしゃれな作品が並べてありました。 この作品はどうやら参考の値段はあるのですが募金とのことで「いくらでもお気持ちでお願いします」ということでした。 記念に写真の手毬を一つ購入しました。 直径10cmぐらいの綺麗な毬です。 手鞠の起源は飛鳥時代に中国から渡来したらしく、貴族の人たちの「蹴毬」という遊戯が良く知られています。 鎌倉時代には武士の遊びとして数人で行う「手鞠つき」という遊戯で親しまれ、その後江戸時代の半ばから、子供の遊具として流行したそうです。 遠い昔はこれで遊んでいたんですね。 ゆったりとした展示室でした。

mamononoプロジェクト ブログ

https://blog.goo.ne.jp/mamonono

コメント